副業解禁やコロナショックで副業需要が高まっており、特に元手が少なくてもできるネットビジネスへの関心が高まっている状況を悪用して暗躍する詐欺師。

詐欺師に引っかかってお金を失ってしまわないよう、自分の経験から詐欺師の特徴を10個まとめてみました。

僕もかつて詐欺業者にお金を払ってしまい大損こいた経験があるのでなおさら相手を知ることの大事さは強調しておきます。

あなたが詐欺師に引っかかって大金を失わないように徹底解説しました。

目次

詐欺師の見分け方とは?

詐欺師にはどんな特徴があるか。

100%とはいきませんがある程度共通した特徴はあるので解説していきます。

見分け方は主に10個。

では見ていきましょう。

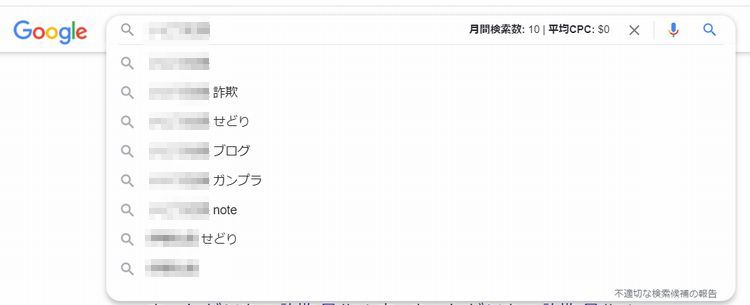

①名前で検索するとネガティブワードが出てくる

試しに名前をググってみましょう。

名前の後ろに「詐欺」「返金」「評判」「(集団)訴訟」といったネガティブワードが出てきたら高い確率で詐欺師です。

こんな感じで。

検索候補に出てくるということはそれだけ疑ってかかる人が多いわけですから、これだけでだいぶ警戒度を上げられます。

②「〇〇は詐欺?!」みたいな記事で絶賛されている

情報発信者にとって詐欺師扱いされるのは不名誉なことであり、集客にも悪影響を及ぼすので絶対避けたいことです。

商材のレビューブログの執筆者に「詐欺」などのネガティブワードを使わないでくれ、と頼む商材販売者もいますし。

ですが「〇〇は詐欺?!」みたいな記事で「詐欺ではありませんでした。」とか「詐欺師とは思えません。」と擁護され、あまつさえ絶賛されている人が多々います。

なぜか?

詐欺師の身内が「ネットの意見を真に受けて詐欺師だと思ってる奴はバカ」という印象操作をしているから。

ご丁寧に「ネットの意見をうのみにする情弱(情報弱者)にはならないように」と書くような、正体を隠しきれない奴もいてほほえましい。

詐欺師にコンサルを受けていた人間がこのような記事を書いていますが、あまりにもいろんな人がこの手法を使っているためもはや逆効果となっています。

そもそも詐欺というワードで調べられること自体が異常なんですから。

③初見でビジネスモデルがわからない

情報発信者がコンサルを募集する際には「プロダクトローンチ」という手法を使い、7日ほどに分けてメルマガを送って最終日に告知をするのが一般的。

普通なら最初のメルマガでせどりだのアフィリエイトだのFXだの大まかなビジネスモデルがわかるのです。

なのに詐欺師の場合は全部読み終わったあと「で、結局何をして稼ぐの?」とツッコみたくなるものが多々。

「続きが気になる!」と思って翌日以降も読んでいると相手の思うつぼなので、ビジネスモデル不明なものは即ゴミ箱に放り込むか、最初から登録しないように。

ちなみに僕が一番「何それ?」と思ったのは、「1日メール1通を送るだけで月収100万円」というやつです。

④動画のインタビュアーも詐欺師

類は友を呼ぶという言葉のとおり、詐欺師の周りには詐欺師が集まるものです。

高額なコンサルはプロダクトローンチという手法を使って7日ほどかけてメルマガを送って売り込みを行います。

で、メルマガにインタビュー動画を添付するのが一般的。

百聞は一見に如かずといいますから。

内容は「こんな生活をしていて、こんなビジネスをやってます」という紹介映像です。

販売者にインタビュアーが質問していく形式なのですが、そのインタビュアーの名前もググってみましょう。

インタビュアーもだいたいが商材屋さんで、「詐欺」やら「返金」が出てくればそいつも詐欺師、販売者も詐欺師というわけです。

いくつかこのようなインタビュー動画を見てその都度調べて回りましたが、詐欺師同士つるんでいる現実を思い知らされました。

⑤誇張表現が多い

せどり動画で「月商〇万円!」とか「一撃〇円!」「時給〇円!」とか言っているバカを見たことはありませんか。

これは情報弱者にすごい人だと錯覚させ、コンサルへ誘導する罠なので要注意。

そもそも月商とは単なる売り上げなので、月商1000万でも経費1000万円なら月収0円ですから、実力は月収で判断しましょう。

また、「一撃」とか「時給」とか言っているのはあくまで見込み利益。

要するに、「この値段で売れてくれれば」という希望でしかありません。

そもそもせどり動画で実際に販売した結果を見せてくれる人はほぼいないので、この手の表現は疑ってかかりましょう。

「店に入って5分で6000円利益なので時給72000円です!」などと寝言を語っているのを見るにつけ「商材売れてないのかな?」と憐みの目で見ています。

間違ってもそんなバカげた動画をうのみにして「すごい人だ!」と思わないように。

もちろんせどり以外でも「コピペするだけで100万」みたいな大げさなことを言っている人間は多いので絶対に近づいてはいけません。

バカがうつります。

⑥出してくる証拠が嘘

詐欺師は捏造を平気で行います。

代表的なのがコンサルの値段や内容が書かれたページにのっている「お客様の声」にサクラレビューを仕込むこと。

なぜわかるかというと、お客様とされる人の写真がフリー素材だから。

他にも税務署の印が押されていない嘘の確定申告書を持ち出すなどあの手この手を使ってきます。

もっとも、知らなければ何とも思わないので他のアプローチで見抜いた方がいいでしょう。

⑦会社員をバカにしたり、リスクをやたら強調する

残業、休日出勤、上司に叱られる、やりたくもない仕事をさせられる…。

こんな感じで会社員でいることのデメリットやリスクばかりを言ったうえで、「ネットビジネスなら時間も自由に使えます」とか「会社なんか辞めればいい」とささやく奴は注意。

「社畜」という蔑称を使いだしたら確定。

こんなのは現状に不満のある人にネットビジネスに対するあこがれを抱かせるためのポジショントークでしかありません。

いうまでもなく、いきなり給料という後ろ盾をなくす方がハイリスクです。

まずは副業で細々とやって軌道に乗ってきたら拡大して本業にする方が安全ですし(副業のままでもいいし)、仮に会社を辞めたところで詐欺師が生活を保障してくれることなんて当然なし。

会社を辞めさせて自分を頼ってくるような状況を作ろうとしているだけなので騙されないでください。

そもそもネットビジネスが一生安泰みたいに言っていることに違和感しかないんですよね。

これから法律が変わって規制が入ったり、詐欺師どものせいでネットビジネスの信頼性が失墜して誰も寄り付かなくなることも考えられますから。

まあ会社を辞めてネットビジネスをやれば上司に怒られないで済む、みたいに言ってくる人には「お前が無能だから怒られるんだろ」と心の中で軽蔑してやりましょう。

⑧裁判や弁護士をちらつかせる

悪徳販売者はとにかく法的手段に出る(フリをする)のが大好き。

今までに見たのは

・コンサルの返金を求めた人に内容証明(偽物)を送りつける

・自身への悪評が書かれた掲示板やブログに「法的措置を行います」と脅す

・ことあるごとに弁護士がいることをちらつかせる

・誹謗中傷に関する裁判をする(実際にするとは言っていない)と言い出す

・Twitterで誹謗中傷された(被害妄想)ことで警察署まで行ったとツイート

・アンチに「直接かかってきやがれってんだ!」と挑発しながら、実際に訪問すると「警察呼びますよ」と言い出す

・「特定商取引法に関する表示」に顧問弁護士の情報を載せている

こんな感じ。

わざわざ顧問弁護士の情報をのせるあたり、よほどやましいことがあるんでしょうね。

相手をビビらせて自分の思い通りにするという、DV男並みのメンタリティの持ち主です。

これらの話はググると出るので、様々なサイトを見てみましょう。

⑨特定商取引法に関する表示で見抜く

情報商材やコンサルには「特定商取引法に関する表示」が義務付けられており、そこで詐欺師を見分けることができます。

注目するのは住所と電話番号。

記載されている住所を試しにGoogleマップで検索してみましょう。

詐欺師はほとんどがレンタルオフィスか、はたまた建物自体が存在しないか。

どうせこんな細かいところまで見ないだろう、と高をくくっているんでしょう。

次に電話番号。

かけても「おかけになった番号は…」になることばかりで、電話番号自体のせていない人もいます。

売りつけてそのままトンズラするつもりなんでしょう。

また、特定商取引法に関する表示がないものは違法なので、詐欺以前の問題です。

⑩とにかく大げさ

誇張表現とかぶるところはありますが、「誰でも」「簡単に」「〇〇するだけ!」という誰でもできると錯覚させるような大げさな表現を使って集客してきます。

その姿はまさに「必死」の一言。

ちなみに、詐欺師どもが好んで使う表現の一覧を別記事にまとめましたので、そちらもあわせてご覧ください。

まとめ

詐欺師の見抜き方として有力なのは

①ネット検索で「詐欺」「返金」などのネガティブワードが出る

②「○○は詐欺?!」みたいな記事で絶賛されている

③初見でビジネスモデルがわからない

④送られてくる動画のインタビュアーも詐欺師

⑤誇張表現が多い

⑥出してくる証拠が嘘

⑦やたら脱サラをすすめたり、会社員をバカにする

⑧裁判や弁護士をちらつかせる

⑨特定商取引法に関する表示で見抜く

⑩「誰でも」「簡単に」など大げさな表現をする

この10個。

いずれもネットで調べれば出てくるので、気になったらまずはググる!

これを忘れないようにしましょう。

最近では「この業界から詐欺をなくしたい」と、味方のふりをして近づいてくる詐欺商材屋もいて見分けるのがさらに難しくなっていますが、一定の判断材料にはなりますから。

かつて僕は送られてくる情報を疑うこともせずに信じこんだ上高額コンサルに申し込んでしまい、時間とお金をドブに捨ててしまいました。

これらの見抜き方を事前に知るか、申し込む前にネット検索をしていれば申し込まなかったものばかりなので本当に悔やまれます。

なのでこの記事を読んでいるあなたには同じような経験をしてほしくない。

そんな思いで記事を書いています。

詐欺師にかかわってしまったら最後、お金をむしり取られて泣く泣くビジネスを辞めざるを得なくなります。

もしすでに購入していた場合は、詐欺師の甘い言葉を信じてしまったことを反省したうえで返金請求をしてみましょう。

場合によっては受理される可能性がありますが個人で請求をするのには限界がありますので法律のプロのサポートが必須。

では請求をする際に何が必要なのか。

それを下の記事にまとめましたので、あわせてご覧ください。

こんにちは、副業しくじり先生のコウジです。